über den Tod?

Ein Versuch mit 14 Jugendlichen

Ihr Buch Wie spricht man eigentlich über den Tod leitet die norwegische Autorin Anna Fiske mit folgenden Worten ein:

Vielen fällt es schwer, an den Tod zu denken.

Manchen fällt es schwer, über den Tod zu sprechen

Vielleicht liegt es daran, dass wir so wenig darüber wissen.

In unserer Arbeit können wir das so immer wieder beobachten: Es fehlt den Menschen an Wissen, was dazu führt, dass noch immer veraltete oder medial geprägte Vorstellungen vom Tod und dem Beruf des:der Bestatter:in herrschen. Auch das Sprechen über diese Themen fällt den Menschen schwer.

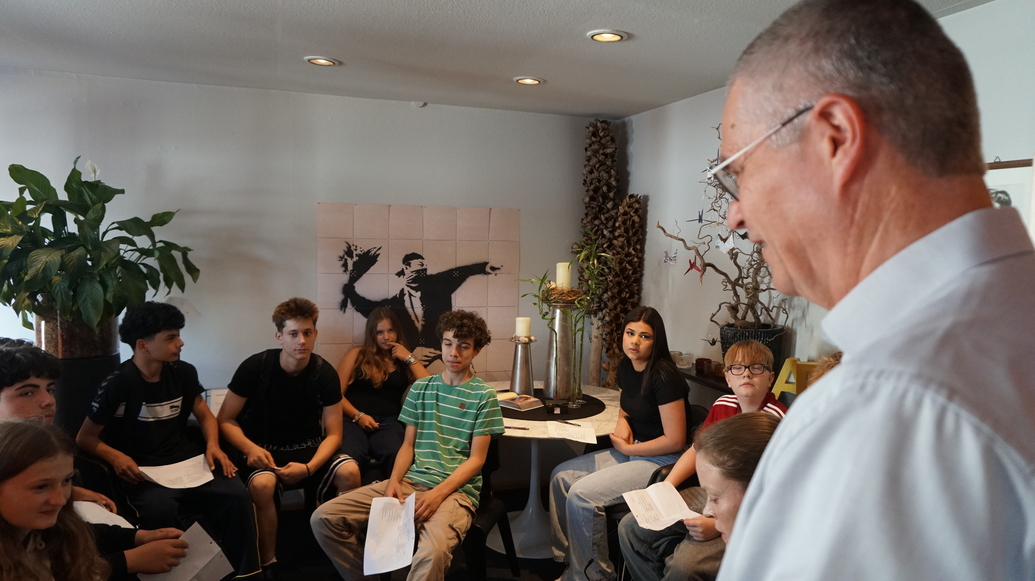

Uns ist das Sprechen über den Tod und ein natürlicher Umgang mit dem Thema wichtig. Deshalb empfangen wir gerne auch kleine und große Köpfe in unserem Bestattungshaus, um ihnen unseren Beruf näher zu bringen. Trippelten im letzten Jahr noch Füße einer Kindergartengruppe durch unser Haus, durften wir nun 14 Schüler:innen des Silverberg-Gymnasiums mit ihrer Lehrerin Frau Julia Werth begrüßen. Im Fach Praktische Philosophie behandeln sie das Thema Tod und Trauer.

Nachdem alle einen Platz gefunden hatten, stellten wir unser Unternehmen und unsere Arbeit vor: „Wir sehen unseren Beruf als einen Dienst am Menschen, wir kümmern uns um die Verstorbenen, bereiten ihnen einen würdevollen letzten Weg und helfen den Angehörigen nicht nur bei allem Organisatorischem, sondern sind auch für sie da in diesem Moment der Trauer.“ Das Thema scheint – besonders für junge Menschen – weit weg, doch ist es uns wichtig zu erwähnen: „Der Tod kennt keine Reihenfolge“ – ein Satz, der keine Angst einflößen, jedoch Respekt für das Leben und unsere Mitmenschen schaffen soll.

Dann ging es auch schon direkt los: Eingeteilt in drei Kategorien – Beruf, Persönliches, Skurriles –ergab sich ein buntes Potpourri an Fragen: Wie sind Sie Bestatter geworden? Haben Sie schonmal jemanden beerdigt, mit dem Sie verwandt waren? Sind Sie gläubig? Stimmt es, dass ein Mensch nach dem Tod ein paar Gramm weniger wiegt? Was war das Traurigste, was Sie erlebt haben?

All diese Fragen, auch die etwas skurrileren, haben wir versucht offen und ausführlich zu beantworten. Mit jeder Antwort konnten wir so hoffentlich ein wenig Licht ins Dunkel bringen und den Jugendlichen unsere Arbeit vermitteln, vielleicht auch ein paar Denkanstöße mit nach Hause geben.

Uns hat der Besuch der Jugendlichen wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, offen über die Themen Tod und Trauer zu sprechen, sie in die Mitte unserer Gesellschaft zu holen, sie nicht zu scheuen. Über den Tod zu sprechen, muss nicht immer traurig sein, wie uns Anne Fiske in ihrem Buch erinnert:

Wenn wir an den Tod denken, denken wir auch an die Liebe

und wie viel Leben es auf der Welt gibt.

Anna Fiske: Wie spricht man eigentlich über den Tod?

Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Hanser Verlag, 2024.

An einem verregneten Montagmorgen kamen viele kleine Kinderfüße die Stufen zu unserem Bestattungshaus hinaufgetrippelt: Die blaue Gruppe war zu Besuch! Die Erzieherinnen der Kindertagesstätte Weltentdecker aus Bedburg-Kirdorf erkundeten in den vergangenen Wochen die Themen Sterben und Trauer.

Da kam die Frage auf: Was passiert mit dem Körper nach dem Tod? Und was macht überhaupt eine Bestatterin, ein Bestatter? Wir unterstützen dieses Projekt gerne, denn es ist uns wichtig, auch mit den Kleinsten über dieses Thema und unseren Beruf zu sprechen.

Die erste Frage der Kinder war schnell beantwortet:

»Wie heißt du?«

»Ich heiße Stefan und das ist meine Frau, Ulrike.«

Und schon war das Eis gebrochen – die älteren Kinder begannen erste Fragen zu stellen, dann trauten sich auch die kleinen. Die Fragen sprudelten, es war spannend zu sehen, was die Kinder bewegt, was sie wissen wollen.

»Meine Oma ist schon tot.«

»Mein Opa auch.«

»Meine Großeltern nicht, aber mein Kaninchen ist gestorben und meine Mama hat es im Garten vergraben.«

In einem Alter zwischen 3 und 6 Jahren entwickeln Kinder schon eine vage Vorstellung vom Tod, kommen vielleicht durch den Tod der (Ur-)Großeltern oder eines Haustieres das erste Mal mit ihm in Berührung. Es ist erstaunlich, wie viel Kinder doch aufnehmen und verstehen!

»Liegt da jemand drin?«

»Nein, aber wir können ja mal hineinschauen.«

Die Fragen der Kinder behutsam und mit Bedacht zu beantworten, war uns wichtig und es war eine Freude zu sehen, wie neugierig und offen sie waren. Mit der Hilfe vieler kleiner Hände wurden die Schrauben des Sargs aufgeschraubt und ein verstohlener Blick ins Innere geworfen. Auch die Urnen haben sie sich genau angesehen und als wir ihnen vorgeführt haben, wie ein Sarg in das Bestattungsfahrzeug geschoben wird, staunten sie.

Wir danken der Erzieherin Melina Feldmann mit ihrem Team Kimberly Kraus und Shana Östreich für ihren Mut, die Kinder an dieses Thema heranzuführen, ihnen zu zeigen, dass der Tod zum Leben gehört, denn nur so pflanzen wir den Respekt für das Leben.

Buchtipps:

Ente, Tod und Tulpe von Wolf Erlbruch

Altersempfehlung: 4-6 Jahre

Die besten Beerdigungen der Welt von Ulf Nilson & Eva Eriksson

Altersempfehlung: 4 - 6 Jahre

Der Baum der Erinnerung von Britta Teckentrup

Altersempfehlung: Ab 4 Jahren

Für immer von Kai Lüftner & Katja Gehrmann

Altersempfehlung: 5 – 7 Jahre

Lotte – Deine Sternenschwester von Viktoria Alsmann & Anika Schneider

Altersempfehlung: ab 3 Jahre

Omas Erbse von Michael Friemel

Altersempfehlung: ab 5 Jahre

Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit von Eva Eland

Altersempfehlung: ab 3 Jahre

Himmelwärts von Karen Köhler

Altersempfehlung: ab 10 Jahren

Sommer ist trotzdem von Espen Dekko

Altersempfehlung: ab 10 Jahren

Das unsichtbare Band von Patrice Karst

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Ein Ort für meine Traurigkeit von Anne Booth und David Litchfield

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Trauerhaltestelle Hamburg-Ohlsdorf © Bundesverband Deutscher Bestatter e. V.

Die stillen Feiertage im November bieten die Gelegenheit, sich mit den existenziellen Themen Leben und Tod auseinanderzusetzen. Diese Themen sind nicht ausschließlich religiös geprägt, sondern berühren uns tief in unserer Lebenswirklichkeit. Dennoch spielen Religion und Glaube gerade an diesen stillen Novembertagen für viele Menschen eine bedeutende Rolle.

Leben und Tod haben auch eine gesellschaftliche Bedeutung. Die Reflexion über existenzielle Themen ermöglicht uns einen Blick in die eigene Gegenwart und in die Zukunft. Der Totensonntag zum Beispiel bietet eine große, allgemeingültige Deutungsmöglichkeit. Er gibt uns als Gesellschaft die Chance, über uns selbst nachzudenken und Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln.

Die aktuellen kriegerischen Handlungen in der Ukraine und in Israel sowie zahlreiche andere Kriege, die täglich unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung stattfinden, verleihen dem Volkstrauertag eine traurige Aktualität. Flüchtlinge, die auf dem Weg in ein besseres Leben im Mittelmeer ums Leben kommen, sind gewissermaßen gleich vor unserer Haustür zu finden. Ebenso sind Opfer von Naturkatastrophen und traumatisierte Überlebende, die Familie, Freunde und ihre Existenz verloren haben, zu beklagen.

Diese stillen Feiertage sollte jedoch nicht nur mit dem Gedenken an Kriegs- und Katastrophenopfer in Verbindung gebracht werden, sondern er kann uns auch zum Innehalten bewegen und eine kollektive Erinnerung an die Verstorbenen ermöglichen.

Wie gehen wir als Gesellschaft mit den Verstorbenen um? In Deutschland werden in diesem Jahr über eine Million Menschen gestorben sein - Menschen aller Glaubensrichtungen und gesellschaftlichen Schichten, arme und reiche, alte und junge, gesunde und kranke Menschen. Nehmen wir sie wahr? Sprechen wir über sie? Überwinden wir, zumindest im Tod, kulturelle, religiöse und politische Grenzen?

Eine Initiative der Stiftung Deutsche Bestattungskultur und des Kuratoriums hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Grenzen zu überwinden. Mit der Errichtung der Trauerhaltestelle auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf wurde ein realer Ort geschaffen, an dem jeder nach seiner Art trauern darf und seine Trauer in Wort und Bild sichtbar machen kann. Hier findet lebendige Trauerarbeit mitten in der Gesellschaft statt.

Ein ganz anderer Einsatz erfolgt durch die ehrenamtlichen Bestatterinnen und Bestatter der Organisation Deathcare Germany e.V. Sie reisen dorthin, wo menschliche Existenz gerade erst erschüttert wurde - sei es durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Stürme oder durch Flugzeugabstürze und Zugunglücke. Sie unterstützen vor Ort aktiv und mit Beistand die Helfer, bergen und versorgen Verschüttete und Verstorbene und geben vor allem den Toten ihren Namen zurück, auch denen, die durch die Katastrophe unkenntlich gemacht wurden.

Nicht zu vergessen sind auch unsere Bestatterinnen und Bestatter vor Ort, in kleinen Städten und großen Metropolen, in allen Bundesländern unserer Republik. Sie stehen täglich den Angehörigen in ihrer Trauer bei, versorgen die Verstorbenen, beraten, unterstützen und organisieren professionell alle Aufgaben einer Bestattung. Sie kümmern sich tagtäglich um das Leben und den Tod, um die Angehörigen und die Verstorbenen.

Nutzen wir die Gelegenheit dieses stillen Monats November, um einen Moment innezuhalten und an diejenigen zu denken, die von uns gegangen sind, sowie an diejenigen, die andere Menschen auf diesem schweren Weg begleiten. Denn das macht uns als Gesellschaft aus: nicht nur wie wir mit den Lebenden umgehen, sondern auch wie wir die Toten behandeln. Denn auch die Menschenwürde eines Verstorbenen ist nicht verhandelbar, sondern unsere gesellschaftliche Verpflichtung.

Wir möchten dazu ermutigen, den November als Anlass zu nehmen, über die Bedeutung von Leben und Tod nachzudenken und sich bewusst zu machen, dass die Würde der Verstorbenen in unserer Hand liegt.

Weiterführende Informationen

Trauerhaltestelle, Hamburg-Ohlsdorf

Welche Bedeutung die Trauerhaltestelle für Menschen haben kann, die hier erstmals einen Raum für ihre ganz eigene Trauer, ihr eigenes Gedenken finden, wird eindrücklich in einem neuen Kurzfilm deutlich, für den die Stiftung an und in der Trauerhaltestelle mit Besucherinnen und Besuchern gesprochen hat. Ihre Aussagen zei-gen deutlich, dass die Trauerhaltestelle nicht nur ein neuartiger Trauer- und Gedenkort in Hamburg ist. Sie ist ein notwendiger Anstoß hin zu einer zeitgemäßen Trauerkultur: individuell, kreativ, rücksichtsvoll und ohne starre Vorgaben.

www.stiftung-deutsche-bestattungskultur.de/projekte/trauerhaltestelle-hamburg/

Einem anderen Menschen das Leben schenken, auch wenn das eigene Leben zu Ende geht.

Wäre dies nicht eine zutiefst menschliche Haltung?

Etwa 9.000 Menschen warten in Deutschland auf eine Organspende. 2020 gab es um die 913 Organspender:innen, zeitgleich wurden 4.900 Personen neu auf die Warteliste gesetzt.

3.518 Organe konnten transplantiert werden.

Im selben Jahr verstarben jedoch 767 Personen auf der Warteliste.

Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, die jeden Tag auf die erlösende Nachricht warten, auf den Anruf, der für sie eine zweite Chance bedeutet. Doch es fehlen Spender:innen!

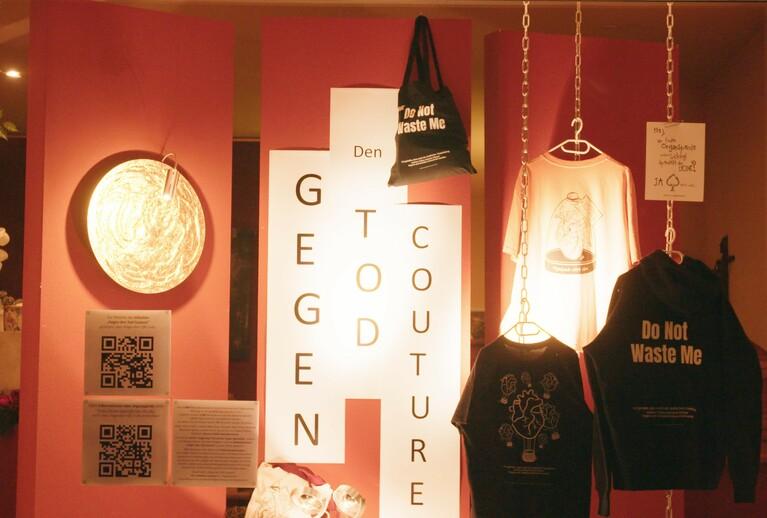

Das will der Verein "Gegen den Tod auf der Organ-Warteliste" ändern und hat gemeinsam mit acht Designer:innen die Modekollektion ,,Gegen den Tod Couture" auf den Markt gebracht.

Alle Kleidungsstücke dienen als Organspendeausweis. Das Projekt macht sich dabei zunutze, dass es in Deutschland keine gesetzlichen Vorgaben gibt, wie ein Organspendeausweis formell auszusehen hat. Bei „Gegen den Tod Couture“ werden so T-Shirts, Hoodies, Jacken und andere Kleidungsstücke durch eine einzige Unterschrift auf dem Kleidungsstück zum Spendeausweis.

Damit setzt „Gegen den Tod Couture“ ein sichtbares Zeichen für Organspende und eröffnet eine dringend nötige Diskussion in Deutschland.

für einen launigen Sommerabend.

Man sitzt zusammen, die Karten werden gemischt, der Älteste in der Runde zieht die erste Karte:

"Welche Lieder sollen auf deiner Beerdigung gespielt werden?"

Spätestens jetzt ist klar: Es handelt sich nicht um einen normalen Spieleabend, heute heißt es:

"Sarggespräche, let´s talk about death, baby."

105 Fragen für Gespräche in denen Gedanken, Geschichten, Vorlieben über das Leben und den Tod auf unterhaltsame Weise ausgetauscht werden können.

über trauernde Eltern

Foto: https://bit.ly/3tdDvcm

Zur Netflix-Seite des Kurzfilms gelangen Sie durch einen Klick auf das Bild.

Bei dem Tod eines geliebten Menschen greifen Worte zu kurz. "If anything happens i love you" der Regisseure Will McCormack und Michael Govier kommt ganz ohne Dialog aus, die schlichten schwarz-weiß Zeichnungen sprechen jedoch eine emotionale Sprache. Ein kleines Mädchen wird brutal aus ihrer Familie gerissen, ihre Eltern entfremden sich, doch die Schatten, die wie Seelen, durch dieses 12 minütige Kunstwerk fliegen, bringen die Erinnerung an die Tochter zurück und die Eltern in ihrer Trauer wieder zusammen. Die Bilder ziehen die Betrachtenden in den Bann, berühren tief und werden nicht vergessen sein.

Nils. Von Tod und Wut. Und von Mut.

Verlag: Carlsen € 22,00

Eine neue Buchempfehlung von Nele Jacobs (März 2021)

„Kein Mensch kann den anderen von seinem Leid befreien; aber er kann ihm Mut machen, das Leid zu tragen.“ – Selma Lagerlöf

Man lacht, man weint bitterlich, ist wütend und tief traurig – man teilt all die Emotionen, mit denen Melanie Garanin uns von Nils erzählt. Nils ist drei Jahre alt, als er Leukämie bekommt und dann einige Monate später ganz plötzlich stirbt. Während seiner Therapie klagte er über schreckliche Bauchschmerzen – Nebenwirkungen haben sie gesagt, was Falsches gegessen haben sie gesagt. Doch niemand hat sich wirklich bemüht, dem auf den Grund zu gehen. Dann beginnt das „Danach“ – ein Kampf um Gerechtigkeit und ein Kampf um ein Leben, dass nie wieder so sein wird wie zuvor: "Wir werden immer, immer traurig sein, nie untraurig. Aber lass uns bitte versuchen, nicht immer, immer, immer unglücklich zu sein.“

Die Illustarorin Melanie Garanin aus Berlin erzählt und zeichnet diese tieftraurige Geschichte, die ihre eigene ist. Während der Krankheit ihres jüngsten Sohnes beginnt sie auf ihrem Blog kleine Miniaturen aus ihrem Alltag zu teilen. Zeichnungen mit kurzem Text, die später zu dem Graphic Novel Nils werden.

Man wird von den großflächig mit Aquarell illustrierten Seiten sofort in den Bann gezogen. Wie in einem Rausch fliegt man durch das Buch, sieht wie sich die Farben wie Gefühle ändern. Und auch auf den dunkelsten Seiten findet man Hoffnung, immer ein bisschen Gelb – die Farbe, die sich wie ein Roter Faden durch das Buch zieht und Melanie und ihre Familie an Nils erinnert.

Nach dem Lesen wird man sich noch oft an Nils erinnern und an die Kraft und den Mut, die dieses Graphic Novel ausstrahlt. Jeder Mensch findet seinen ganz eigenen Umgang mit dem Tod einer geliebten Person. Melanie Garanin zeigt uns mit ihrem Buch, dass man sich der Trauer stellen muss, um sie annehmen zu können. Sie hat es durch ihre Illustrationen geschafft und es ist ein großes Glück, dass sie sie mit uns geteilt hat.

Ein sanfter Tod von Simone de Beauvoir

Rowohlt Taschenbuch, 112 Seiten, € 8,99

Eine neue Buchempfehlung von Nele Jacobs (August 2020)

„Schwer zu sterben, wenn man das Leben so heftig liebt.“

In Ein sanfter Tod schreibt Simone de Beauvoir, eine der Hauptvertreterinnen des französischen Existentialismus, über den Tod ihrer Mutter Françoise de Beauvoir. ihre Mutter wurde nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert, wo die Ärzte neben einem Schenkelhalsbruch auch eine Bauchfellentzündung feststellen. Später erst stellt sich heraus, dass es sich um einen Tumor handelt. Nach einer Operation schwankt ihr Zustand, bis er sich schließlich drastisch verschlechtert. Auch wenn François de Beauvoir fest am Leben festhielt und mit aller Kraft genesen wollte, wurde ihr Körper doch immer schwächer. Simone de Beauvoir begleitete ihre Mutter sechs Wochen lang, bis zu ihrem „sanften“ Tod und schildert schonungslos die Qualen und Veränderungen. Ein sanfter Tod – darunter versteht de Beauvoir den Tod einer Privilegierten. Françoise de Beauvoir musste in dem Moment ihres Todes nicht alleine sein – auch wenn das Sterben ein einsamer Akt ist. Sie war geborgen, aufgehoben an einem sicheren Ort.

Doch in diesem schmalen Buch, geht es nicht nur um den Tod ihrer Mutter, vielmehr hat de Beauvoir ihn zum Anlass genommen, die schwierige Beziehung zwischen ihnen zu reflektieren. Durch die intensive Zeit am Sterbebett kam sie ihrer Mutter, von der sie sich über viele Jahre hinweg entfremdet hatte, näher. Sie erinnerte sich, konnte neuen Perspektiven Raum geben und so schließlich Abschied nehmen.

Und als ich an diesem Abend ihren Arm sah, in dem ein Leben floss, das nur noch Leid und Qual war, fragte ich mich: Warum? [...] Man gerät in ein Räderwerk, ohnmächtig gegenüber der Diagnose, der Vermutungen und Entscheidungen der Spezialisten. Die Kranke ist ihr Eigentum geworden: Das soll ihnen erst mal jemand entreißen!

In diesen Wochen sah sie sich jedoch den Ärzten ausgeliefert, spürte wie sie ihren Überzeugungen absagte und sich im Angesicht der Entscheidungen hilflos fühlte. Die körperlichen Veränderungen ihrer Mutter beschreibt de Beauvoir sehr offen und ihre Gefühle zu diesem sterbenden Körper zeugen von einer klaren Gedankenwelt, die fast schon distanziert wirkt. Mit einer tiefen Wärme liest man wiederum, dass sie es bereue den leblosen Körper ihrer Mutter so schnell verlassen zu haben, und den „Übergang vom Sein zum Nichts“, wenn der Körper kalt und zu etwas Gegenständlichem geworden ist, nicht beigewohnt zu haben.

In Ein sanfter Tod finden sich eine Vielzahl interessanter Gedanken über das Leben und den Tod, die einen spannenden Einstieg in die Gedankenwelt Simone de Beauvoirs bieten. Es zeigt, dass der Tod auch die großen Philosophen unserer Zeit vor Herausforderungen stellt, wenn sie unmittelbar betroffen sind.

Das Jahr magischen Denkens von Joan Didion

List Taschenbuch, 250 Seiten, 11 €

Ein wunderbares Buch mit der Botschaft, dass unsere Trauer individuell ist und es keine falsche oder richtige Art zu trauern gibt.

Eine neue Buchempfehlung von Nele Jacobs (Juli 2020)

Ich weiß, warum wir versuchen, die Toten am Leben zu halten: Wir versuchen, sie am Leben zu halten, um sie bei uns zu behalten. Ich weiß auch, dass wenn wir selbst leben wollen, irgendwann der Punkt kommt, an dem wir die Toten auslöschen müssen, sie gehen lassen, sie tot sein lassen müssen.

Die Toten am Leben zu halten, den Gedanken der Endgültigkeit verdrängen, die Stille nicht annehmen, die Trauer verdrängen – all das beschreibt Joan Didion in ihrem Roman und schreibt sich zugleich aus diesen Zuständen heraus. Ihr Mittel ihre Trauer anzunehmen und zu verarbeiten ist das Schreiben, ihr Schreiben, dass uns das eindrucksvolle Buch Das Jahr magischen Denkens gebracht hat. Joan Didion, geboren 1934, ist nicht nur eine über die Grenzen der USA bekannte und honorierte Schriftstellerin, sie ist auch Ehefrau und Mutter. Diese beiden Aspekte spielen in ihren autobiographischen Werken eine zentrale Rolle. Mit der Arbeit an ihrem Roman Das Jahr magischen Denkens begann Didion zehn Monate nach dem Tod ihres Mannes John Dunne, der ebenfalls Schriftsteller war. Dunne starb am Abend des 30. Dezembers 2003 an einem Herzinfarkt, nachdem er bereits Jahre zuvor an Herzleiden gelitten hatte.

Was an diesem Tag, in den vorhergegangenen und nachfolgenden Stunden, Tage und Wochen passierte, holte Joan Didion noch Monate nach seinem Tod immer und immer wieder in ihrem Gedächtnis hervor. In ihrer Hilflosigkeit sucht sie nach Zeichen, Botschaften, versucht John wieder zurückzuholen, ihn lebendig zu machen. Denn die Zeit nach Johns Tod waren geprägt von der Sorge um die Tochter Quintana, die zum Zeitpunkt von Johns Tod bereits seit einigen Tagen bewusstlos auf der Intensivstation lag.

„In schwierigen Zeiten, hatte man mir seit der Kindheit beigebracht, soll man lesen, lernen, es durcharbeiten, Literatur befragen. Information heißt Kontrolle.“

Joan Didion lässt eine Vielzahl von Zitaten aus wissenschaftlichen Artikeln, Romanen und Gedichten in ihre Aufzeichnungen einfließen. All diese Texte befragt sie, sucht nach Antworten auf die immer wiederkehrenden Fragen: Wie und vor allem warum? Ihr Verhalten und ihre Reaktionen seziert Didion ganz genau. Sie ist sich ihrer Irrationalität bewusst, weiß, dass sie John nicht zurückholen kann und versucht es doch. Der Trauer lässt sie dabei keinen Raum. „Trauern, die Auseinandersetzung mit Leid, verlangte Aufmerksamkeit. Bisher hatte es jeden erdenklichen Grund gegeben, die Aufmerksamkeit, die ich sonst meiner Trauer gewidmet hätte, nicht zuzulassen, den Gedanken daran zu verbannen, um mich mit frischen Kräften der Krise des Tages zu stellen.“

Joan Didion öffnet sich in diesem Buch, legt ihre Gedanken und Gefühle dar, ihre Zerrissenheit und ihren Schmerz. Und wir, die wir Teil ihres Trauerjahres werden dürfen, finden uns vielleicht sogar in ihren Sätzen und Gedanken wieder. Menschen, die Trauer und Leid erfahren haben, werden nicht nur einmal das Buch beiseitelegen müssen, um es dann sofort wieder zur Hand zu nehmen. Didions persönliche Erforschung von Trauer, Leid, Krankheit und Tod lässt einen nicht los und regt die persönliche Reflektion des eigenen Umgangs mit Trauer und Tod an. Vor allem aber schenkt es uns die wichtige Botschaft, dass unsere Trauer individuell ist und es keine falsche oder richtige Art zu trauern gibt, auch wenn die Gesellschaft uns in feste Muster und Verhaltensweisen zwängen will.

Durch das Schreiben eröffnet sich Joan Didion den Weg in die Trauer und macht eine Entwicklung durch, die der Lesende auf den 250 Seiten mitfühlt. Versucht sie in den ersten Wochen und Monaten John noch zurückzuholen und seinen Tod zu negieren, beginnt die Auseinandersetzung mit seinem Tod und das Verstehen mehr und mehr. Sie blickt auf das Leben mit ihm zurück, auf die gemeinsamen Jahre, mit dem innigen Wunsch die Zeit zurückzudrehen und später mit der Erkenntnis, dass man mit der Veränderung gehen, die Toten tot sein lassen muss. Die letzten Sätze schrieb Didion ein Jahr und einen Tag nach Johns Tod, dem Tage an dem Sie nicht mehr ein Jahr in die Vergangenheit, in das Leben mit John blicken konnte, von dem sie fortan alleine gehen musste, mit der liebevollen Erinnerung an John, ihren Ehemann, besten Freund und schärfsten Kritiker.

Ihre Tochter Quintana starb noch vor der Veröffentlichung des Buches.

Ihr widmete Joan Didion das Buch Blaue Stunden.

Nach Mattias von Peter Zantingh

Erschienen im Diogenes Verlag, 2020, 240 Seiten gebunden, 22 €

Wieder ein wunderbares Buch gelesen und empfohlen von Nele Jacobs.

Lassen auch Sie sich berühren.

Bestellen Sie doch auch dieses Buch bei Ihrem lokalen Buchhändler.

Das Leben kann schnell vorbei sein – so oft liest und hört man von Unfällen, schnellen Krankheitsverläufen oder anderen Schicksalen. Das Leben für diese Menschen nimmt ein plötzliches Ende und zurück bleiben Angehörige, die trauern, für die das Leben kurz stehen bleibt und dann? Dann beginnt eine neue Zeitrechnung eine wie die nach Mattias – das Leben geht weiter. Wie? Da findet jeder seinen Weg und davon schreibt der Niederländer Peter Zantingh in seinem Roman Nach Mattias.

Doch in diesem Buch geht es nicht um Mattias, es geht um viel mehr als diesen Menschen, dessen Name auf dem Buch prangt und über den die Figuren sprechen. In Nach Mattias geht es darum, dass wir alle Individuen sind, dass es keine Regeln gibt, nach denen wir uns verhalten, vor allem nicht in der Trauer. Hinter jedem Menschen, dem wir begegnen, sei es auch nur die flüchtigste der Begegnungen, steckt ein Schicksal, ein Leben, dass uns verschlossen bleibt, von dem wir nicht wissen, und ohne dieses Wissen haben wir auch nicht das Recht, Schlüsse zu ziehen und zu urteilen.

In der realen Welt kann man den Menschen nur vor den Kopf gucken, aber Peter Zantingh eröffnet seinen Lesern einen Zugang zu ganz unterschiedlichen Figuren, die uns direkt ansprechen, die ihre Gedanken darlegen und uns teilhaben lassen. Sie alle verbindet Mattias, auf eine tiefe oder weniger tiefe Weise. Die meisten Figuren erschließen sich einem sofort, bei anderen muss man nach der Verbindung suchen. Und diesen neun Figuren gibt Zantingh eine ganz eigene Stimme, einen eigenen Klang, der sie lebendig macht. In Nach Mattias lesen wir von einem Kumpel, der ein fanatischer Läufer wird, Großeltern, die nur noch Netflix gucken, einer Mutter, die neue Kontakte sucht und einem unglücklichen Alkoholiker.

Durch Mattias lernen wir, dass auch die kürzesten und vermeidlich banalsten Begegnungen einen Eindruck hinterlassen können. Menschen kommen und gehen im Leben, doch bleibt immer ein Eindruck, vielleicht ein flüchtiges Gespräch, das uns zu etwas bewegt. Den Einfluss von anderen Menschen auf unser eigenes Leben sollten wir niemals unterschätzen und uns immer bewusst sein, dass wir nicht alleine sind, nicht alleine trauern, Schmerz verarbeiten. Dass die Welt einen kurzen Moment stillsteht, wir uns alleine fühlen, aber nie alleine sind und dass es auch ein Danach geben wird, dass wir nur den Mut aufbringen müssen, dieses Danach zu wollen, davon erzählt Zantingh in seinem berührenden Buch.

Der vergessliche Riese von David Wagner

Rowohlt Verlag, Hamburg 2019. 270 Seiten geb. 22,-- Euro

In diesen Tagen steht für viele von uns die Zeit still.

Diese Tage fühlen sich wie Sonntage an

und die kommenden Tage wohl auch.

Vielleicht haben Sie wieder Lust zu lesen und

diese stille Zeit mit einem guten Buch zu füllen.

Wir möchten Sie anregen mit einer Buchbeschreibung

von Nele Jacobs. (März 2020)

Bestellen Sie das Buch bei einem Buchhändler in Ihrer Nähe,

denn auch er besitzt sicherlich ein "Büchertaxi".

„Im Grunde ist alles im Leben nur geliehen, Freund. Selbst die Dinge, von denen du dir einbildest, sie gehören dir, sind nur geliehen.

Du verlierst alles wieder. Autos, Häuser, Ehefrauen.“

„Und wer hat sie verliehen?“

„Die Zeit. Und die holt sich alles wieder zurück. Eines Tages wird sie auch dich zurückholen,

dein eigenes Leben hast du nämlich auch nur geliehen. Eines Tages musst du es zurückgeben.“

In seinem 2013 erschienen autobiographischen Buch Leben verarbeitete David Wagner seine eigene Krankheitsgeschichte und wurde dafür mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Seinem neuen Roman Der vergessliche Riese liegen ebenfalls Erfahrungen seines Lebens zugrunde und auch hier nimmt sich Wagner eines weiteren großen Themas an – Demenz. Er schreibt von der Liebe zwischen Vater und Sohn, dem Altwerden und Vergessen.

Nach dem Tod seiner zweiten Frau ist der demenzkranke Vater, zu dem der Ich-Erzähler David Jahrzehnte lang nur sporadischen Kontakt hatte, auf Hilfe angewiesen. Seine drei Kinder wechseln sich mit Besuchen in Bonn ab, helfen ihm mit wichtigen Angelegenheiten, organisieren seine Pflege. David kommt in regelmäßigen Abständen aus Berlin angereist, fährt mit seinem Vater auf Familienfeste, zu Beerdigungen und verbringt Weihnachten mit ihm. Erst kann der Vater mit wechselnden Pflegerinnen in seinem Haus leben, bald muss er doch in eine Altenresidenz an den Rhein ziehen. Mit der Zeit vergisst der Vater mehr und schneller. Sein Sohn hilft ihm beim Erinnern, an gute und schlimme Momente ihrer Vergangenheit und dabei kommen sie sich nahe, doch ändert sich die Dynamik ihrer Beziehung auch auf eine Weise.

„Ich nehme seine Hand, die mir nun gar nicht mehr so groß vorkommt wie früher. Sie war mal riesig, jetzt fühlt sie sich an wie eine Kinderhand. Ich drücke sie, halte sie fest.“

Die sich ständig wiederholenden Fragen wirken beim Lesen enervierend, und mit Erstaunen merkt man, dass jeder Frage mit großer Geduld begegnet wird. Und der Vater? Er nimmt sein Vergessen mit Humor – „Es ist wie Tante Gretl gesagt hat: Die Dublany sind intelligent, im Alter aber werden sie alle blöd.“ Dieser Satz zieht sich wie ein Mantra durch den Roman.

Wagner erzwingt nicht die Auseinandersetzung mit den großen Fragen des Lebens, und sucht auch nicht nach Antworten. Seine Sprache ist zurückhaltend und schafft Raum zum Nachdenken. David Wagner schafft es sich dem Thema Demenz auf eine sensible, ruhige Art zu nähern. Dem Roman wohnt keine Schwere inne und doch Ernst. Auch ein leiser Humor schwingt in den Gesprächen mit. Und wenn man das Buch nach der letzten Seite zuklappt, wird man einen Moment der Trauer spüren, vielleicht auch Angst, aber eben auch die Kraft und Liebe, mit der David Wagner von dem Vergessen und Altwerden seines Vaters erzählt.

TRAUERN

Von Verlust und Veränderung

Der Begriff Trauer bezeichnet eine durch einen Verlust verursachte Gemütsstimmung und deren Kundgebung nach außen, so heißt es in

Meyers Großem Konversations-Lexikon. Zentral ist hier also die Erfahrung von Verlust, die emotionale Reaktion darauf sowie deren Äußerung.

Doch wie können Erfahrung von Verlust, Trauer und Wandel, die ein zutiefst verstörendes Potential in sich tragen in Wort und Bilder gefasst werden?

Die Ausstellung Trauern – Von Verlust und Veränderung umfasst rund 30 zeitgenössische künstlerische Positionen aus knapp 15 Ländern,

die sich dieser Herausforderung stellen.

Wir haben diese Ausstellung besucht und waren emotional sehr berührt. Es war faszinierend zu sehen, zu hören, zu schmecken und zu spüren

in welch vielfältiger Ausdrucksweise Trauer sichtbar gemacht werden kann.